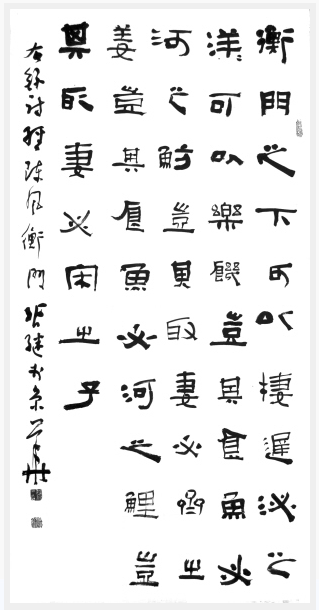

《诗经·衡门》 张继 书

《诗经·陈风》中有《衡门》篇,文字和情绪都很通达:

衡门之下,可以栖迟。

泌之洋洋,可以乐饥。

岂其食鱼,必河之鲂?

岂其取妻,必齐之姜?

岂其食鱼,必河之鲤?

岂其取妻,必宋之子?

读过之后,让人明显感受到,这是一首道家文化气息扑面而来的隐者的长歌。《衡门》使我们透过当世耽于名利、追求奢华的社会风气,看到了另一类人物少私寡欲、安贫乐道、随缘清逸的精神气度。

就是这么主题鲜明的一首诗,历代解诗家却是多有分歧。《毛序》说:“诱僖公也。愿而无立志,故作是诗以诱掖其君也。”立论虽早,但因为过于牵强,未能为后世论《诗》者立标定向。汉以后,又多有学者称这首诗是一个没落贵族沦于贫贱、愤懑不平的无奈的叹息。郭沫若即沿袭此说,他在《中国古代社会研究》中指出:“这首诗也是一位饿饭破落贵族作的,他食鱼本来有吃河鲂河鲤的资格,但是贫穷了,吃不起了,娶妻本来有娶齐姜宋子的条件,但是贫穷了,娶不起了。娶不起,吃不起,偏偏要说几句漂亮话,这正是破落贵族的根性。”这两种观点在历史上都曾有一定影响,但细细琢磨一下,都是从某种社会需要的角度来理解这首诗,或者是从《雅》、《颂》的主旨取向来理解《风》,背离了诗的本意,变积极的为消极的,变精神追求的为物质沦落的,显然有失偏颇。

《韩诗外传》记载有孔子晚年与他的得意弟子子夏一段有趣的对话:“夫子问曰:‘尔亦可言于《书》矣?’子夏对曰:‘《书》之于事,昭昭乎若日月之光明,燎燎乎如星夜之错行,上有尧舜之道,三王之义。弟子所受于大夫者,志之于心不敢忘,虽居蓬户之中,弹琴以咏先生之风,有人亦乐之,无人亦乐之,亦可发愤忘食矣。《诗》曰:衡门之下,可以栖迟。泌之洋洋,可以乐饥。’夫子造然变容曰:‘吾子可以言《诗》已矣。’”

可见同为汉代传授《诗经》的学者,韩婴对这首诗的理解不同于毛公,他借孔子与子夏之口,道出了《衡门》之意在于安贫乐道。汉末蔡邕《述行赋》中有:“甘衡门以宁神兮,咏都人以思归。”也表达了相同的意思。宋人朱熹在《诗集传》中更是明确指出这首诗为“隐居自乐而无求者之词”。应是更为接近诗作者的原意。清人崔述在《读风偶识》中写道:“‘衡门’,贫士之居。‘乐饥’,贫士之事。食鱼、娶妻,亦与人君毫不相涉,朱子之说是也。细玩其词,似此人亦非无心仕进者。但陈之士大夫以逢迎侈泰相尚,不以国事民艰为意。自度不能随时俯仰,以故幡然改图,甘于岑寂。谓廊庙可居,固也,即衡门亦未尝不可居;鲂鲤可食,固也,即蔬菜亦未尝不可食;子姜可取,固也,即荆布亦未尝不可取。语虽浅近,味实深长,意在言表,最耐人思……恬吟密咏,可以息躁宁神。”这番话对于世风人心深加剖析,品味会意,将弦内、弦外之音有机调和,确是切中了《衡门》脉象。

在《诗经》形成的那个年代,出现了一位东方文化的巨子,也是道家思想的创始者老子,他在其著作《道德经》中多处阐释了少私寡欲、顺其自然的道家人生观,如:“知足不辱,知止不殆,可以长久。”、“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得,故知足之足,常足矣。”、“是以圣人欲不欲,不贵难得之货。”等等。这些话完全可以与《衡门》互为诠释。而老子为苦县(今河南省鹿邑县)人,距陈国都城不足七十公里,周朝时多属陈地。可以想象陈国自周天子分封以来,历十数国君,地处中原,少经战乱,经济文化较为发达。而至春秋后,礼崩乐坏,纲纪废弛,强邻虎伺,干戈不息,加之治政者昏庸无道,阶级矛盾日趋尖锐,许多节操高洁之士,在人格修养上追求见素抱朴、知足守中,在行为方式上远离奢华、寻求隐逸,形成一时之风。孔子周游列国,由鲁、卫南行,在陈国及陈国周边地域,相继遇到了如长沮、桀溺、荷蓧丈人等有着鲜明出世思想的人物。如此看来,在陈的土地上,诞生了《衡门》、诞生了道家的思想,也就是春至草生般自然的事了。

大象无形,大义微言。开启道家思想诗作先河的《衡门》,不过寥寥三章数言。

首章“衡门之下,可以栖迟。泌之洋洋,可以乐饥。”描写了诗人居住的环境和在这种环境下的心境。他的住所十分简陋,颇有点玩现代艺术的味道。架起横木,为疏落的茅舍迎来原野的风,想必是蓬牖茅椽、绳床瓦灶,没有高堂深宅,没有雕梁画栋。然而这并没有使他觉得窘迫苦恼,相反,诗人却安然处之,并兴致盎然地在此游玩栖息。门外清澈的河水静静流过,既可以充饥饱肚,又能够游戏赏玩,乐而忘忧。好一个无视功名、超然物外、持守自己精神世界的隐士。二、三两章以叠章咏叹之法,反复阐释了诗人的观点。“岂其食鱼,必河之鲂(鲤)?岂其娶妻,必齐之姜(宋之子)?”它以反问句式,表明了自己不容置疑的人生态度,以生活中食鱼、娶妻两件事,印证自己在第一章中表露出来的价值取舍,坦然于平凡居下,坦然于朴实无华,以精神的自足凌驾于物欲的诱惑。从中我们可以看到,诗人在当世奢侈浮华的风气之下,苏世独立,横而不移,保持了纯真质朴的本色,并透越千年,为我们留下了一份弥足珍贵的人格遗产。

衡门之下的栖息,因了诗歌的形式,因了《诗经》的载体,因了诗意的渲染,而变得风华无限。(王少青)

党政机关

党政机关